La Grosse Conf' 2025 - Data & Humanité : Un bilan mitigé

Lors de l’édition de 2025 de la Grosse Conf', Frédéric Duvivier, passionné d'industrie, de data et d'histoire, nous a proposé une réflexion captivante sur l'impact de la data dans l'évolution de l'humanité. En s'appuyant sur une fresque historique en cinq grandes ères, il a démontré que la data est bien plus ancienne qu'on ne le pense, structurante et déterminante dans la construction de nos sociétés. Les questions qu’il se pose: Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ?

Comment un hiver rude nous enseigne la data ?

Il n’y a pas de meilleur moyen pour introduire le sujet que de commencer par une histoire drôle.

Un trappeur s’installe dans le Grand Nord canadien et prépare son premier hiver. Il coupe du bois et consulte un sage indien pour savoir comment sera l’hiver.

Sage indien : "L’hiver sera rude."

Le trappeur retourne couper du bois et revient poser la même question au sage.

Sage indien : "L’hiver sera très rude."

Il coupe alors du bois jusqu’à l’épuisement et repose encore une fois la question.

Sage indien : "L’hiver sera terriblement dur."

Trappeur : "Mais comment le savez-vous ?"

Sage indien : "Homme blanc coupe du bois, hiver sera rude."

Cette anecdote illustre un modèle primitif mais fondamental d'apprentissage basé sur des règles d'inférence (“si, alors”). Cette approche constitue la base de la construction des connaissances humaines.

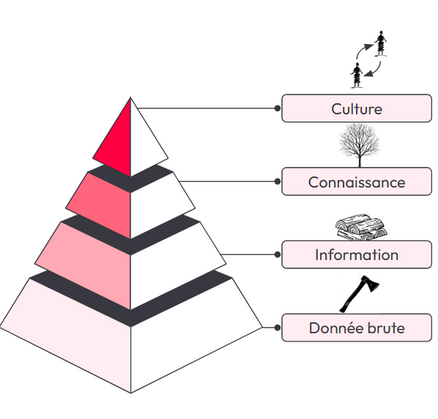

On peut visualiser la data comme une pyramide avec des niveaux d'abstraction croissants:

- Données brutes : Signal émis par la matière.

- Information : Assemblage et contextualisation des données.

- Connaissance : Règles d’informations conditionnant la prise de décision.

- Culture : Faisceau de connaissances mises au service de valeurs partagées.

La data en 5 grandes ères

- Les chasseurs-cueilleurs de -50 000 à -8 000

Au tout début, la connaissance n’avait qu’un seul moyen de transmission : la parole. Pendant 2 500 générations, les humains se sont raconté des histoires, des mythes, des explications sur le monde.

On peut retrouver dans les travaux de Jean-Loïc Le Quellec le mythe de l’émergence, cette croyance selon laquelle les hommes seraient "sortis de la terre" et auraient essaimé la surface accompagné des premiers animaux. Une idée si puissante que partie des plaines africaines, elle a essaimé jusqu’aux confins du monde.

L’oralité était leur bibliothèque, leur data center. Ce savoir a voyagé à travers les âges avec seulement la mémoire et la transmission.

- Les empires agricoles de -8 000 à 1204

L'apparition de l'agriculture et des premières cités marque la stratification sociale et le contrôle de l'information. L’organisation pyramidale des sociétés, avec une diffusion descendante et une agrégation ascendante des données, est une forme primitive de centralisation des flux d'information qu’on appelle le cycle V. L’agrégation donnait une vision imprécise, tronquée de la réalité, à ceux au sommet de la hiérarchie.

C’est aussi l’arrivée de l’écriture. Les scribes ont mis en place les calculis, ces premiers symboles quantitatifs pour représenter des ressources. Ces écritures sont les ancêtres de nos bases de données : elles permettaient d’agréger et de structurer l’information à grande échelle mais elle privatisait le savoir. L’accès à l’information n’était plus libre, il était réservé à une élite.

Cette transition a marqué un premier tournant dans la manière dont la connaissance était perçue : elle n’était plus seulement un outil de survie, elle devenait un levier de domination.

- Les empires commerciaux de 1204 à 1769

Que s’est-il passé en 1204 pour basculer sur des empires commerciaux ?

C’est l’année de la Quatrième Croisade et du sac de Constantinople. L’Eglise, les chevaliers francs, les républiques maritimes comme Venise se sont partagé le butin. Venise a pris le contrôle des ports stratégiques qui lui garantissait la maîtrise des flux commerciaux sur toute la Méditerranée et au-delà, vers la route de la soie.

Un nouveau modèle a émergé, ce n’était plus le contrôle de la terre qui comptait, mais celui des transactions. Les marchands sont devenus logisticiens, puis banquiers. L’argent circulait, et avec lui, l’information. Une pièce de monnaie représentait toute une chaîne d’interactions économiques.

- Les empires industriels de 1769 à 1971

Avant cette nouvelle ère, l’imprimerie puis la réforme protestante et la révolution industrielle transforment la société. L’alphabétisation massive et la maîtrise des sciences permettent une production et une exploitation à grande échelle grâce aux données.

Avec l’invention de la machine à vapeur par James Watt en 1769, l’industrie bascule vers une production mécanisée et optimisée. Ce changement entraîne une évolution dans la gestion de la connaissance : le modèle agricole basé sur un cycle en V cède la place à un cycle en VIII, où chaque spécialité apporte son silo de données.

Cette révolution marque aussi l’effacement progressif de la religion au profit des sciences. C’est aussi le triomphe du capitalisme, qui permet de financer l’expansion des infrastructures industrielles et d’optimiser la rentabilité.

- Les empires digitaux de 1971 à nos jours

L’ère digitale marque un basculement radical, où la donnée devient la nouvelle richesse. En 1971, lorsque l’administration Nixon met fin aux accords de Bretton Woods : le dollar n’est plus adossé à l’or, sa valeur devient une simple donnée brute. Progressivement, l’argent physique laisse place aux transactions numériques, aux logs bancaires, puis aux cryptomonnaies. Cette transition signe le passage du capitalisme industriel au capitalisme financier, où la valeur repose sur des flux monétaires dématérialisés et non plus sur des biens tangibles.

Cette transformation est portée par la révolution informatique et la loi de Moore, qui permet une accélération fulgurante de la puissance de calcul. Grâce à ces avancées, le cycle d’apprentissage s’emballe : lui qui prenait autrefois des générations se fait désormais en quelques instants. Le processus décisionnel se digitalise, passant par des logiciels, des emails, et des tableurs Excel, rendant l’humain presque obsolète dans certaines prises de décision.

Dans cette nouvelle ère, la culture n’est plus dictée par des valeurs traditionnelles, mais par la valeur financière et la performance : tout est "driven by value". L’apprentissage et l’optimisation sont devenus des impératifs absolus, mais jusqu’où cela peut-il nous mener ?

Une stratification des révolutions

On observe que les dernières ères ont connu une forte accélération. Il est intéressant de voir comment ces transitions s’opèrent, comment elles s’articulent entre elles et se stratifient sans se supprimer.

Prenons l’exemple de l’aviation commerciale, qui illustre bien cette montée en puissance suivie d’un plafonnement. Du biplan des années 1920 au Boeing 707 des années 1960, la progression est spectaculaire : en moins de 40 ans, on passe à des vols transatlantiques à près de 900 km/h, frôlant presque la vitesse du son. L’aviation semblait suivre une trajectoire de progrès infini – toujours plus vite, plus haut, plus fort. Mais à partir des années 1970, cette croissance s’essouffle. Les contraintes physiques, énergétiques et sociétales freinent cette course à la performance. L’aviation plafonne alors en vitesse et en efficacité, illustrant un phénomène que l’on retrouve ailleurs : une technologie atteint un point de maturité où les gains deviennent marginaux.

Ce schéma s’est reproduit avec l’ère numérique. Depuis les années 1970, la croissance de l’informatique semblait infinie mais aujourd’hui, la cadence ralentit : on peine à accélérer significativement les processeurs. Toutefois, une nouvelle strate technologique a pris le relais : celle des data centers et du cloud computing. Plutôt que d’augmenter la puissance des machines individuelles, on a externalisé et dématérialisé le calcul pour multiplier les capacités à l’échelle mondiale.

Ce modèle illustre bien la manière dont les différentes ères ne disparaissent pas, mais s’empilent et évoluent, chacune trouvant de nouveaux relais de croissance.

Vers une ère de contraintes

Nous assistons à une dématérialisation poussée à l’extrême, mais cette dynamique se heurte progressivement à un plafond de verre. Nous ne savons pas exactement quand nous atteindrons cette limite, mais plusieurs signaux – crises géopolitiques, tensions énergétiques, contraintes climatiques – suggèrent que nous nous en rapprochons rapidement. Tout comme l’aviation commerciale, le numérique pourrait bientôt rencontrer ses propres restrictions, notamment en termes de consommation énergétique.

Les projections actuelles indiquent une consommation énergétique exponentielle des data centers, avec une augmentation de 15 % par an, ce qui représenterait jusqu’à 3,7 % de l’énergie mondiale d’ici 2030. Les grandes entreprises technologiques, conscientes de cet enjeu, sécurisent déjà des sources d’énergie, à l’image de Microsoft investissant dans le nucléaire. Cependant, ce phénomène s’accompagne d’une compétition intense avec d’autres secteurs ayant des ambitions similaires. Toutes ces demandes risquent d’entraîner des conflits et des arbitrages sur l’allocation des ressources, accentuant l’incertitude sur l’avenir du numérique.

Nous sortons ainsi d’une ère d’abondance où la croissance économique était assurée mais à mesure que nous basculons vers une ère de pénurie et de tensions sur les ressources, ces modèles deviennent obsolètes. L’optimisation sous contrainte redevient un enjeu clé, car le futur ne pourra plus être anticipé uniquement sur la base des tendances passées.

Dans ce contexte, nous passerons progressivement d’un paradigme driven by value à un modèle driven by compromise. Pour les experts de la data, cela ouvre néanmoins des perspectives passionnantes : les défis seront nombreux, et notre capacité à nous adapter à cet environnement fluctuant sera déterminante pour les années à venir.