Entre pixels et réalité : pourquoi et comment alléger simplement nos images du quotidien

ℹ️ Lien pour retrouver l’ensemble des articles de cette série “Entre pixels et réalité”.

Comme illustré dans le premier article - Plonger dans un océan d’images, nous brassons quotidiennement des images, aussi bien pour un usage professionnel que personnel. Des millions transitent chaque jour sur internet. Pour améliorer nos pratiques, nous devons prendre conscience que chacune d’entre elles, a un poids et que ce dernier peut influencer notre expérience utilisateur.

Trois catégories d’usage se dégagent :

- Utilisation principalement personnelle. Cela comprend la sauvegarde dans son espace, la diffusion à d'autres personnes (réseaux sociaux, courriel, messagerie instantanée) ;

- Manipulation soignée autant dans le cadre du travail que dans la sphère personnelle. Cela correspond à un usage expert, maîtrisant la technique des images numériques. Il s'agit dans ce cas de graphistes, photographes, designers, éditeurs de contenu (allant du créateur d'un service numérique au diffuseur d'informations, tels que les influenceurs ou les organes de presse numérique) ;

- Industrialisation du contenu graphique d'un service numérique. On parle ici du monde de développeurs informatiques qui conçoivent, écrivent, testent, maintiennent du code et manipulent des images pour créer des services numériques. Mais également de la partie OPS (Opérations / SRE / Administrateur systèmes et réseaux) responsable du déploiement, de la stabilité, de la sécurité et de la disponibilité des infrastructures informatiques (serveurs, réseaux, services cloud, monitoring…).

Notre but dans cet article est de fournir les éléments nécessaires pour que la compression d’images devienne un réflexe naturel et c’est pour cela que nous resterons haut niveau. Ainsi, nous allons nous concentrer sur l’intérêt d'utiliser des images avec une taille maîtrisée d'une part, puis explorer deux méthodes qui permettent d'obtenir très rapidement et à moindre coût des fichiers très légers.

Si vous êtes déjà convaincu de l'intérêt d'obtenir des images légères, vous pouvez directement vous rendre au paragraphe : “Comment réduire nos images ?”.

À quels éléments doit-on faire attention avec une image ?

- Taille et stockage

Comme exprimé dans le premier article, une image est notamment caractérisée par sa définition, c’est-à-dire le nombre de pixels horizontaux et verticaux. Cette information peut être exprimée en mégapixels (Mpx). Par exemple, pour une photo avec une définition de 3000x4000 px, on peut dire que c’est une photo de 12 Mpx.

Plus une image va contenir des pixels, plus elle va contenir d’informations, et plus cela va alourdir le poids de l’image. Ce poids est exprimé en octets. Les photos modernes prises avec un smartphone font souvent en moyenne 3 ou 4 Mo.

Au début des smartphones, il était extrêmement facile de paramétrer son smartphone, afin d'obtenir des photos de taille raisonnable (en nombre de pixels et donc en poids). Or, aujourd'hui, prendre directement une photo de moins de 2 mégapixels est une véritable gageure.

Pourquoi le poids d’une image est-il important ?

Cette notion a son importance lorsqu’on parle de stockage. En effet, plus une image a un poids important, plus elle prendra de la place sur l’espace de stockage. Cela peut engendrer des renouvellements d’appareils (cf. la vidéo de moins de 5 minutes de France culture “L’obsolescence programmée a 250 ans”) et/ou des augmentations d’espace de stockage plus fréquentes, et donc des coûts (financiers, écologiques, etc) supplémentaires.

À savoir aussi, qu’une image lourde (au-delà de 3 Mo) peut mettre un certain temps à s’afficher et peut aussi entraîner des coûts supplémentaires au niveau de la consommation de données (4G/5G, wifi). D’autres conséquences peuvent aussi être observées, notamment sur le temps de chargement, le référencement, la compatibilité, mais ce sont des notions que nous laissons pour un prochain article 🤞.

La réduction du poids d’une image présente plusieurs bénéfices : un gain sur l’espace de stockage, une consommation de données réduite, une meilleure expérience utilisateur puisque l’image s’affiche plus rapidement. Et le tout de manière simple et extrêmement rapide (juste en quelques secondes) !

Et la qualité dans tout ça ?

Il est tout à fait possible de réduire une image sans rogner sur la qualité. Pour image de 12 Mpx (résolution classique des téléphones modernes) on pourrait l’imprimer sur une page de 27,94 cm x 35,56 cm en se référant au tableau de l’article PosterJack, tout en conservant une bonne qualité. Rapporté à l’échelle de la taille de l’écran de notre téléphone, ça nous fait une marge non négligeable pour réduire la taille de notre image sans perdre en qualité.

Le plus important est de réduire à la taille qui correspond à notre usage, point que nous aborderons dans la suite de l’article.

De plus, une image de moindre qualité peut aussi être un point positif pour protéger sa vie privée.

- Exploitation d'informations dans les images

Dans une conversation instantanée qu'il a eue en 2004 avec un ami, alors qu'il était étudiant à Harvard et venait de lancer The Facebook, Mark Zuckerberg a plaisanté sur la quantité d'informations que les utilisateurs soumettaient à son nouveau site web et l’utilisation des données privées :

| **Zuckerberg : “**Ouais, si tu cherches des infos sur des gens de Harvard. Tu me demandes. J’ai plus de 4 000 e-mails, photos, adresses, réseautage social.” **X : “**Quoi ? Comment t’as fait ?” **Zuckerberg : “**Ce sont les gens qui m’envoient. Ils me « font confiance ». Putains d’idiots.” --Source : Konbini |

|---|

Selon les CGU (conditions générales d’utilisation) actuelles, vous conservez la propriété de vos photos et autres contenus. Cependant, en publiant du contenu protégé par des droits de propriété intellectuelle (comme des photos ou des vidéos), vous accordez à Facebook une licence mondiale, non exclusive, transférable, sous-licenciable, gratuite et sans durée déterminée pour utiliser, copier, distribuer, modifier, exécuter publiquement, afficher publiquement, traduire et créer des œuvres dérivées de votre contenu. Cette licence est accordée dans le but de fournir et d'améliorer les produits et services de Facebook, conformément à vos paramètres de confidentialité et d'application.

Et il en va de même avec les données d’Instagram et de Messenger.

Depuis l’été 2024, Meta a annoncé qu'elle utiliserait les données personnelles des utilisateurs européens de Facebook et Instagram, y compris les photos, pour entraîner et améliorer ses systèmes d'intelligence artificielle. Les utilisateurs ont la possibilité de refuser cette utilisation, mais le processus pour le faire est jugé complexe par certaines associations de protection des données, qui estiment que cette utilisation est illégale sans un consentement explicite clair.

De nos jours, il n'y a rien de surprenant à ce que des robots (bots) scrutent les réseaux sociaux à la recherche de métadonnées pertinentes, fournies directement sur un plateau à travers vos photos.

La fameuse citation d’Edward Snowden “Affirmer que vous vous moquez du droit à la vie privée parce que vous n'avez rien à cacher revient à dire que vous n'avez rien à faire de la liberté d'expression puisque vous n'avez rien à dire.” peut faire réfléchir dans ce contexte. Tout comme ce que l’on peut voir avec l'École Européenne d'Intelligence Économique dans leur webinar sur les méthodes et les outils d'analyse d'images géographiques, alliées à de l'intelligence artificielle et des sciences humaines appelé Geosptial Intelligence (GEOINT) ou imagery intelligence (IMINT). C'est une sous-partie orientée image et géolocalisation du renseignement de sources ouvertes ou renseignement d'origine sources ouvertes (ROSO ; en anglais) plus connue sous le terme d’Open Source Intelligence, (OSINT).

Que cela soit pour des arnaques sentimentales sur internet (via des “brouteurs”) ou pour d’autres buts frauduleux, nombreux sont les escrocs en ligne et cybercriminels qui sont très friands de détails glanés sur les photos sur internet. Au-delà du cadrage et des sujets principaux des images, deux aspects peuvent insidieusement empirer la divulgation d’informations : la haute définition et les métadonnées.

- Exploitation d'informations sensibles grâce la haute définition d’une photo

La haute définition des images modernes révèle une multitude de détails parfois insoupçonnés. Ces éléments, visibles en arrière-plan ou en gros plan, peuvent involontairement dévoiler des informations sensibles : la valeur de vos biens, des indices sur la sécurité de votre domicile, et encore bien d’autres des éléments. Il est donc essentiel de prêter attention à ce que vous partagez, notamment lorsqu’il s’agit de photos prises chez vous, montrant vos effets personnels.

Attention ainsi aux :

- Informations permettant de divulguer la localisation d’une image. De nos jours, de plus en plus d’intelligences artificielles de type GeoSpy, PlaNet (de Google) ou PIGEON (Predicting Image Geolocations) sont pertinentes à ce “jeu” et cela sans exploiter la moindre métadonnée de l’image. Comme on le lit dans cet article de FrenchWeb : GeoSpy : l’IA capable de vous localiser à partir d’un simple détail sur une image.

- Informations exploitables par des voleurs (objets de valeur identifiables ; aménagement intérieur coûteux ; détails et emplacements du système de sécurité du domicile, indicateurs de richesse et d'absence…)

- Informations utilisables par des personnes mal intentionnées (harceleurs, fraudeurs, etc.) ou juste curieux en tous genres : Informations personnelles visibles, détails de l'environnement personnel et des habitudes, éléments utilisables pour le "doxing" (divulgation de données personnelles) ou l'ingénierie sociale.

Il est important de noter que :

- La probabilité que ces informations soient exploitées dépend du contexte de partage de l'image et des personnes qui y ont accès.

- Même des détails apparemment insignifiants peuvent être utiles à une personne mal intentionnée si elle dispose d'autres informations vous concernant.

- La vigilance quant au contenu des images que vous partagez est essentielle pour protéger votre sécurité et votre vie privée.

Un exemple frappant parmi beaucoup d’autres : imprimer des clés à partir d’une photo (Cf. 📺Vidéo Underscore_ : Hacker, il infiltre des bâtiments sécurisés grâce à Google Earth).

Raison de plus pour limiter les risques inutiles et diminuer la définition d'image. Par exemple, sur le site Leboncoin, il est imprudent de déposer une image d'un meuble que vous voulez vendre avec à côté un bulletin de salaire bien visible en zoomant sur une image en haute définition…

- Exploitation d'informations cachées grâce aux métadonnées

Les métadonnées d'une photo peuvent contenir une variété d'informations techniques et descriptives sur l'image et les circonstances de sa capture. Le format le plus répandu est assurément l’EXIF (Exchangeable Image File Format), surtout dans le monde des amateurs (non professionnels). Avec ce format, il est possible d’avoir jusqu’à 470 informations différentes, par exemple :

- Informations de l'appareil photo : marque, modèle de l'appareil photo ou du smartphone utilisé, pouvant aller jusqu’au numéro de série de l'appareil.

- Informations sur l'image : partie technique sur l’image avec la résolution, le format et l’espace colorimétrique, date et heure de la prise de la photo, informations concernant les retouches photos s’il y en a eu.

- Informations de localisation (si le service est disponible et activé) : les coordonnées GPS et l’altitude.

Comme le montre l'étude de 2018 d’Imatag, l'immense majorité des réseaux sociaux et messageries effacent les métadonnées. En effet, d’après la politique de confidentialité d’Instagram et donc de Meta, lorsqu’une photo ou une vidéo est publiée, toutes les métadonnées sont effacées. Il en va de même sur la plateforme X, les métadonnées contenant la géolocalisation étant supprimées dès l’envoi des médias sur la plateforme. Les personnes qui voient ces photos/vidéos ou les téléchargent, ne peuvent pas avoir accès aux métadonnées originales.

Néanmoins, en ce qui concerne le stockage de ces métadonnées par Meta, l’entreprise via ses multiples plateformes (Instagram, Facebook, WhatsApp…) se garde le droit de les conserver et de les exploiter à des fins uniquement internes (aide à l’amélioration des performances, publicités ciblées, entraînement des intelligences artificielles, etc.).

Ce n’est pas seulement dans le but de vous protéger que ces plateformes font ça : il y a aussi un intérêt économique. En effet, ces données contribuent au poids d’une image. Si cela reste minime au vu du poids global, en considérant toutes les images qui transitent sur ces plateformes, le gain d’espace de stockage devient impressionnant. Pour une image JPEG, les métadonnées ne peuvent excéder 64 Ko d’après l’article de Wikipédia. À titre de comparaison, l’image référente pour illustrer cet article est de 42 ko, taille qui est bien inférieure à celles des métadonnées.

Pour ce qui est de ChatGPT, la politique est tout autre. Par défaut, il ne lit pas ni ne conserve les métadonnées, sauf si la demande est faite explicitement. Officiellement, les données envoyées ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles, à part si c’est le plan gratuit qui est utilisé et que l’option d’amélioration du modèle n’a pas été désactivée. Nous avons fait le test.

Nous avons pu constater qu’après l’envoi d’une image contenant des métadonnées, notamment des coordonnées GPS, ChatGPT a juste pu nous donner la résolution de l’image. De plus, l’image d'origine a été convertie en .jpeg ce qui a, en même temps, supprimé les métadonnées.

Si les plateformes de réseaux sociaux ou d’IA suppriment les métadonnées, ce n'est pas le cas des échanges (de type de stockage dans le cloud), et des envois directs (type courriels, messageries instantanées comme Slack, Mattermost).

Un comportement de vigilance est à adopter dès lors qu’on souhaite partager une photo via internet.

Comment réduire nos images ?

De manière pragmatique, pour les usages du quotidien, le JPEG (ou JPG) reste le format le plus courant. Cet article se concentre donc sur ce format en attendant un article dédié spécifiquement aux formats d’image.

Après quelques années de pratique, nous constatons qu’il est très souvent facile, en gardant un agréable confort visuel, de rester en dessous du seuil des 200ko pour une image JPG - sauf exception spécifique, comme une image pour laquelle on souhaiterait garder les détails, un texte en petits caractères lisible par exemple.

- Retoucher sur téléphone

S’il n’est plus possible sur la plupart des smartphones de paramétrer la prise de photo avec une basse résolution, il peut être possible de réduire a posteriori le poids de la photo.

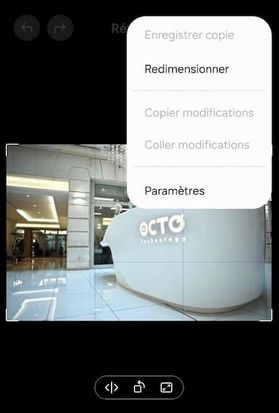

Sur les téléphones Android, le logiciel natif de retouche permet de redimensionner à la baisse l’image et donc d’en réduire le poids.

Pour ce faire, il est nécessaire :

- D’ouvrir le logiciel de retouche natif

- Sélectionner dans le menu l’option “Redimensionner”

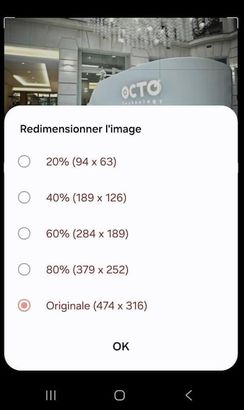

- Enfin, choisir le pourcentage de redimensionnement.

Le pourcentage représente la taille en millions de pixels qu’on souhaite appliquer à notre image. Grâce à cela, on peut passer d’une photo de 12 millions de pixels de 2,30Mo à une de 480 mille pixels (600 x 800) de 149 ko.

Il est aussi possible de supprimer ses données GPS.

Pour les téléphones de la marque Apple, le processus est plus complexe. En effet, il n’y a pas de moyen natif de réduire la résolution d’une image. Il est tout de même possible de supprimer la position GPS sur une photo spécifique (en passant par “Ajuster ou Retirer l’emplacement” - “Remove Location”).

Autre astuce compatible sur tous téléphones : faire une capture d’écran de la photo. Dans la quasi-majorité des cas, une capture sera moins lourde que la photo originale.

- Retoucher sur l’ordinateur, avec ImageOptim

Une des méthodes qui demande certainement le moins de temps et d'efforts pour un retour intéressant est d'utiliser un logiciel de type ImageOptim ou équivalent (suivant votre OS).

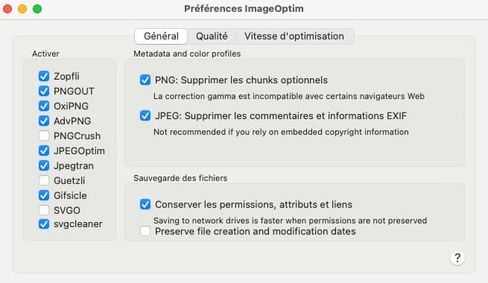

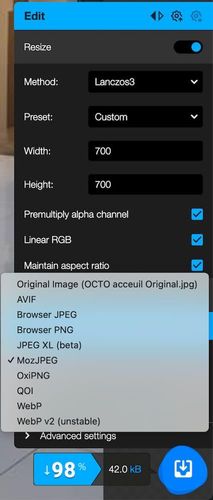

ImageOptim est une interface graphique regroupant des outils d'optimisation d'images sans perte tels que : Zopfli, PNGOUT, OxiPNG, AdvPNG, PNGCrush, JPEGOptim, Jpegtran, Guetzli, Gifsicle, SVGO, svgcleaner et MozJPEG. Comme on peut le retrouver dans les paramétrages de l’application. On peut choisir d’activer ou non ces outils.

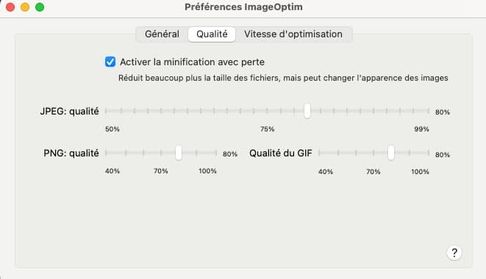

Il est possible également d'activer l’option de “minification avec perte” applicable sur les images aux formats JPEG, SVG, GIF animés et PNG.

En effet, avec ce type d’outil très simple d’utilisation, il faut juste cliquer et glisser le fichier ou le répertoire pour le voir se compresser (il existe aussi la possibilité d’utiliser une ligne de commande).

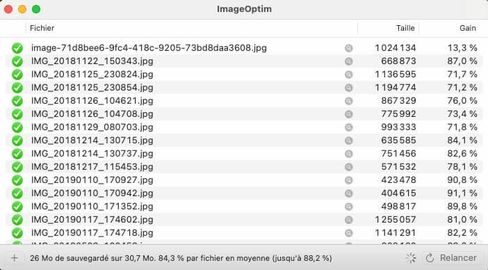

Avec un minimum de paramétrage lors du premier lancement de l’application, il est très facile d'atteindre avec des photos d’un smartphone un gain de l'ordre de 70 % sur des photos.

Cette démarche peut être effectivement intéressante pour commencer un travail de ménage, par exemple sur vos images stockées en local ou chez votre hébergeur favori. Pour ce deuxième besoin, il faudra procéder en deux étapes, c'est-à-dire télécharger en local vos images, puis les passer dans l’outil ImageOptim, pour terminer par les resynchroniser et les téléverser dans votre solution d'hébergement.

Cette méthode est assez sûre et rapide. Et si la photo est déjà suffisamment optimisée, il n'y aura pas de changement appliqué.

- Squoosh

Deux employés de Google sont à l'origine de cet outil (en openSource, avec une démarche simple et une interface très ergonomique) dont le périmètre était de pouvoir réduire la taille d’une image, en maintenant la qualité souhaitée et en montrant le résultat avant / après. Squoosh est donc un outil très visuel, facile d'utilisation et adapté au grand public, sous forme de progressive web app (PWA) - qui peut donc être utilisé sur tous types d’ordinateurs et smartphones (GNU/Linux ; Mac OS ; Windows ; iOS et Android).

Il est important de souligner que cet outil respecte la vie privée, puisque les images ne sont jamais transmises au serveur, mais restent sur le terminal qui opère les calculs en local. Seules des métadonnées du style taille de l'image sont transférées sur les serveurs.

- Utilisation

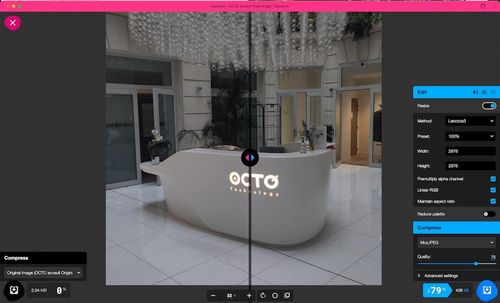

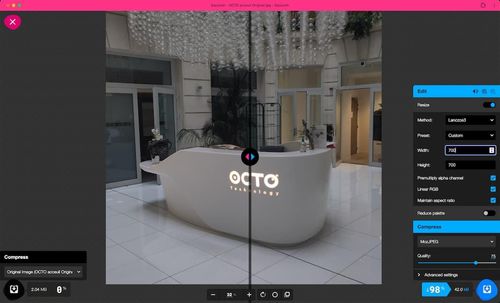

Vous trouverez ci-dessous, une photo de 2,04 Mo prise avec un smartphone Android 13 avec un capteur de 48 millions de pixels.

La voilà avec 42 Ko après être passée par Squoosh en modifiant un seul paramètre que l’on verra plus tard.

Le processus est le suivant :

En ouvrant l’image, on voit à gauche le format et la taille d’origine. À droite, on voit une suggestion, très comparable à ce que réalise ImageOptim. Soit une image compressée (avec perte bien entendu, on y revient juste après) de 79 % pour avoir une taille de 436 ko.

Mais si l’on réduit la taille de l’image de 2 976 pixels à 700 pixels, on arrive à compresser de 98 % tout de même pour arriver à une image de 42 ko.

=

Si on zoome sur le texte et le logo OCTO du comptoir d'accueil, on remarque bien la différence entre la partie gauche (non compressée) et la partie droite compressée.

Dans le processus normal, il suffit :

- Mettre l’image à la taille souhaitée grâce aux boutons zoom +/-

- Réduire la résolution de l'image pour avoir un rendu acceptable

- Vérifier que les éléments dont vous voulez conserver le détail sont toujours ok

En pratique, on remarque que pour beaucoup d’images, une résolution maximale de 700 pixels pour la largeur et la hauteur est suffisante (surtout s’il n’y a de détails comme du texte). Comme abordé dans l’article Entre pixels et réalité : Plonger dans un océan d’images,

“à une époque pas si lointaine, la définition des écrans correspondait à la norme DVD, c'est-à-dire à 720 x 480 pixels (et cela nous satisfaisait bien! 😉).”

Même si la télévision n’était pas aussi proche de nos yeux que nos écrans d’ordinateur et nos smartphones, pour des petites images sur nos écrans cela reste correct (voir 1000px dans les cas où des détails doivent être conservés, comme pour du texte par exemple).

Il est tout à fait possible de changer le format de l’image puisque Squoosh gère les formats les plus courants (à l’exception des formats non vectoriels comme SVG).

Zoom de la partie droite de l’écran.

Pour les plus curieux, une vidéo en anglais des principaux contributeurs initiaux rentre dans les détails d’utilisation.

Conclusion

Nous vous conseillons vivement de prendre le réflexe de repasser derrière vos photos et images brutes, non seulement pour protéger votre vie privée, mais également pour alléger leur stockage et transmission.

Le réflexe est facile et rapide à prendre.

Après quelques années d'expérimentation, nous avons constaté qu'il est très aisé d’obtenir, via nos ordinateurs et smartphones, des images d’une taille inférieure à 200 ko tout en gardant une belle qualité adaptée à nos besoins réels.

Si lors de la création de votre prochaine présentation (via PowerPoint, Google Slides ou autre) ou même lors de l’envoi d’un mail, vous comptez ajouter des images, nous vous encourageons à prendre le réflexe de passer directement avec l'outil Squoosh. On peut ainsi réduire drastiquement (dans nos pratiques, on constate souvent, de l’ordre de 90 %), le poids sur ce type d’image. Pour arriver à une diminution globale très significative sur le document de présentation, pour le bien de tout le monde 😉.

Si vous souhaitez y voir plus clair sur les différents formats d’image JPG/JPEG, WebP, AVIF, PNG, SVG, leurs caractéristiques, leurs utilités, la suite de cette série “Entre pixels et réalité” vous parlera certainement.

À bientôt pour la suite…

ℹ️ Lien pour retrouver l’ensemble des articles de cette série “Entre pixels et réalité”.