Datacenters et métriques environnementales : le SMART qui cache la forêt ?

La transformation numérique s’est traduite par une augmentation importante de la consommation de ressources, en particulier dans les centres de données. Pour répondre à ce défi, l’État a publié en mai 2024, conformément à la loi REEN, la version 2 du Référentiel Général d’Écoconception de Services Numériques (RGESN). Ce référentiel, piloté par l’ARCEP et l’ARCOM en lien étroit avec l’ADEME, la DINUM, l’INRIA et la CNIL, propose un cadre structuré de 78 critères, répartis en 9 thématiques couvrant l’ensemble du cycle de vie des services numériques : de la stratégie à l’algorithmie, en passant par le design, le développement et l’hébergement. La version 2 rend également obligatoire, pour certains acteurs, la déclaration d’écoconception, qui formalise la prise en compte des exigences et favorise la transparence ainsi que l’amélioration continue dans la réduction de l’empreinte environnementale.

Articles déjà publiés :

“Le service numérique utilise-t-il un hébergement dont le PUE est minimisé ?”

RGESN - 8.3

“Le service numérique utilise-t-il un hébergement dont le WUE est minimisé ?”

RGESN - 8.4

Des indicateurs incontournables, mais insuffisants

Dans le cadre de la trajectoire fixée par le RGESN (Réduction de l'empreinte environnementale du numérique), s’appuyer sur des hébergeurs engagés dans la limitation de leur impact est une première étape. Des indicateurs comme le PUE (Power Usage Effectiveness), le WUE (Water Usage Effectiveness) ou encore le REF (Renewable Energy Factor) permettent de mesurer l’efficience énergétique, la consommation d’eau ou la part d’énergie renouvelable utilisée par un datacenter. Ces métriques donnent une lecture technique précieuse de la performance environnementale.

Mais elles ne disent rien du niveau d’usage, de la pertinence des services hébergés, ni du volume de données traitées — autant d’éléments essentiels si l'on veut réellement progresser vers un numérique sobre. Aussi utiles soient-elles, ces métriques ne doivent pas devenir un alibi masquant l’absence de stratégie globale de réduction des impacts numériques.

Un peu d’histoire

Les principaux indicateurs (CUE, PUE, ERF, GEC) ont été définis par The Green Grid, un consortium industriel à but non lucratif s’étant donné pour mission de travailler au "verdissement" du secteur des réseaux informatiques et des technologies de l'information et des communications (TIC). Le plus ancien, le PUE, date de 2007. En 2010, un accord a été signé entre les industriels du consortium et les autorités américaines, japonaises et européennes pour normaliser le calcul de cet indicateur et pouvoir l'utiliser comme outil officiel de référence internationale.

Néanmoins, cet indicateur seul a rapidement été jugé insuffisant par un certain nombre d’acteurs du secteur. Les trois autres indicateurs ont été proposés en 2012, toujours par le même consortium. Le WUE, lui, a été créé en 2011, et est progressivement monté en puissance pour s’imposer entre 2018 et 2020, de sorte qu’aujourd’hui, The Green Grid considère le PUE, le CUE et le WUE comme les trois indicateurs incontournables.

En 2014, les industriels européens ont poussé l’ETSI, qui définit les standards à l’échelle de l’UE, à adopter un nouvel indicateur, le DCEM, dont le but est de prendre en compte la réutilisation de l’énergie, ignorée par le PUE. L'initiative semble toutefois avoir fait long feu depuis…

PUE, WUE et au-delà

Chaque métrique a sa limite. Plus elle est SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement définie), plus elle est efficace, mais également simpliste…

Il est donc illusoire de s’en remettre à une seule métrique, aussi séduisante soit-elle : le salut est dans le croisement des données.

Petit tour d’horizon.

PUE (Power Usage Effectiveness)

Le PUE (Power Usage Effectiveness) mesure l’efficacité énergétique d’un datacenter en comparant l’énergie totale consommée à celle utilisée uniquement par les équipements informatiques. Par définition, il ne peut être inférieur à 1. Toutefois, cet indicateur présente plusieurs limites importantes : il ne prend pas en compte la réutilisation de l’énergie (comme la chaleur fatale), ni la nature ou l’empreinte carbone des sources d’énergie exploitées (énergies fossiles ou renouvelables sont comptabilisées de la même façon). Par ailleurs, si le calcul du PUE inclut en principe toutes les consommations du site (refroidissement, alimentation, sécurité, etc.), certaines zones comme les bureaux ou espaces mutualisés peuvent être exclues, ce qui limite la comparabilité des résultats.

En résumé, le PUE reste un outil utile pour mesurer l’efficience énergétique, mais insuffisant à lui seul pour évaluer l’impact environnemental global d’un datacenter.

WUE (Water Usage Effectiveness)

Le WUE (Water Usage Effectiveness) s’est imposé ces dernières années comme l’indicateur clé pour quantifier la performance hydrique des datacenters. Il exprime la quantité d’eau consommée (en litres ou m³) par kilowattheure (kWh) d’électricité utilisée par les équipements IT : plus il est bas, plus le site est efficient. Aux États-Unis, la moyenne est d’environ 1,8 litre d’eau par kWh, tandis que les meilleurs acteurs européens et américains descendent jusqu’à 0,25 l/kWh.

Toutefois, si le WUE met en lumière la composante hydrique de l’empreinte environnementale, sa portée reste limitée. Son calcul ne distingue généralement pas la provenance de l’eau (potable, recyclée, industrielle), ni le contexte de disponibilité locale ou le stress hydrique du territoire concerné. Or, implanter un datacenter très efficient mais gourmand en eau dans une région déjà fragilisée peut accentuer les tensions sur la ressource.

De plus, Tous les opérateurs n’utilisent pas les mêmes standards de mesure ni la même transparence : certains communiquent peu ou pas sur leur WUE réel, ou n’incluent pas certains usages indirects de l’eau. La mesure du WUE évolue toutefois sous la pression réglementaire, notamment en Europe où des standards de reporting harmonisés émergent.

L’obsession pour l’optimisation énergétique (PUE bas) peut entraîner un glissement vers des procédés de refroidissement très consommateurs d’eau : certains opérateurs atteignent leur haut niveau d’efficience électrique en optant pour un refroidissement par évaporation intensif, au prix d’une surconsommation d’eau. Ce phénomène expose le WUE à une critique analogue à celle du PUE : un excellent score peut masquer des arbitrages technologiques qui ne font que déplacer la pression environnementale, sans la réduire globalement.

CUE (Carbon usage effectiveness)

Moins connu que ses illustres prédécesseurs cités plus haut, le CUE vient les compléter en se focalisant, cette fois, sur les émissions de gaz à effet de serre.

Plus simplement, il indique combien de kilogrammes de CO₂ sont émis pour chaque kilowattheure utilisé par les serveurs, le stockage ou les équipements réseau. Sa valeur dépend avant tout du mix énergétique utilisé : plus la part du renouvelable est élevée, plus le CUE tend vers zéro.

En fonction du mix énergétique utilisé, deux datacenters affichant le même PUE peuvent donc avoir des CUE très différents.

ERF (Energy Reuse Factor)

Autre indicateur, le facteur de réutilisation de l’énergie mesure la part de l’énergie consommée par un datacenter qui est réutilisée à l’extérieur, généralement sous forme de chaleur récupérée (autre critère mis en avant par le RGESN).

De plus en plus d’initiatives européennes encouragent cette réutilisation pour chauffer des quartiers, des serres ou des installations industrielles.

Cependant, l’ERF ne tient pas compte de la nature de l’énergie consommée (fossile ou renouvelable) et reste donc complémentaire à d’autres indicateurs comme le PUE ou le REF (Renewable Energy Factor), qui mesurent respectivement l'efficience énergétique interne et la part d’énergie renouvelable utilisée.

REF (Renewable Energy Factor) et GEC (Green Energy Coefficient)

Le facteur d’énergie renouvelable est un indicateur normalisé (ISO/IEC 30134-3) qui mesure la part d’énergie d’origine renouvelable consommée par un datacenter par rapport à sa consommation totale d’énergie.

Un REF proche de 1 signifie donc que le datacenter fonctionne quasiment exclusivement avec des énergies renouvelables.

Il ne distingue toutefois pas la provenance de l’énergie : origine locale ? Achat externe ? Mécanisme de compensation avec achat de certificats ?

Très proche de lui, le coefficient d’énergie verte suit une logique approchante sans appartenir à un cadre normatif.

PUE, WUE et paradoxe de Jevons

Le paradoxe de Jevons (ou “effet rebond”désigne le phénomène contre-intuitif selon lequel les améliorations d’efficacité dans l’utilisation d’une ressource (par exemple, l’énergie) peuvent conduire non pas à une réduction, mais à une augmentation de la consommation totale de cette ressource. Formulé par l’économiste britannique William Stanley Jevons en 1865, ce paradoxe s’appuie sur l’observation que l’introduction de la machine à vapeur de James Watt, bien plus efficace que les versions antérieures, avait entraîné une augmentation spectaculaire de la consommation de charbon en Angleterre, et non sa diminution.

undefined

En rendant chaque datacenter plus performant, la logique SMART encourage surtout à faire plus avec moins, mais elle ne s’attaque pas à combien de données, de traitements et de services sont multipliés.

Le volume d’activité des datacenters explose, porté par le développement massif du cloud, de la vidéo, de l’IoT, et surtout de l’IA générative, qui peut consommer jusqu’à 10 fois plus d’énergie que des services plus classiques

Ainsi, même un datacenter très optimisé verra sa consommation croître, non pas à cause d’un gaspillage interne, mais du simple volume croissant des usages. Le PUE ne capture pas cet aspect, focalisé sur l’efficience interne et non sur l’empreinte d’ensemble.

Quels moyens de contrôle ?

Le système d’évaluation des métriques environnementales telles que le PUE ou le WUE est autodéclaratif. Il n’existe aucun organisme officiel chargé de contrôler la réalité des mesures ou de sanctionner les déclarations erronées. Le respect de ces normes ne revêt aucun caractère obligatoire non plus, il s’agit d’un ensemble de bonnes pratiques. Il faut donc s’en remettre à la bonne foi des entreprises et de leurs cabinets d’audit en la matière.

Toutefois, les bénéfices économiques apportés par une baisse de la consommation énergétique ainsi que les effets positifs sur l’image des entreprises sont une motivation forte pour s’y conformer dans un secteur hautement concurrentiel.

Le véritable apport de ces indicateurs pour l’utilisateur est d’introduire une standardisation afin de faciliter la comparaison entre les offres.

Mise en œuvre : Sélectionner un hébergeur responsable

Le RGESN recommande que les utilisateurs exigent de leurs hébergeurs ces indicateurs environnementaux. Illustrons cela par deux exemples : Google et OVHcloud. Le géant de Mountain View a été un des premiers à communiquer sur ses efforts en matière de Green IT tandis qu’en Europe, le challenger français se pose lui aussi en précurseur.

Hyperscaleurs

L’exemple de Google

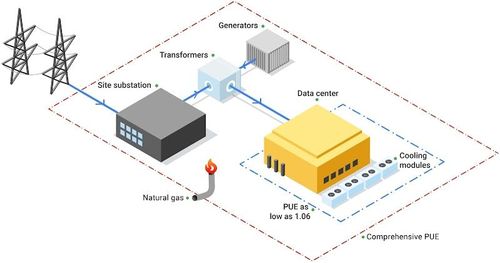

Google consacre une page facilement accessible à détailler son programme écoresponsable. Il est possible d’y trouver, de manière claire et concise, l’historique des mesures depuis 2008. Le mode de calcul du PUE, qui chez Google inclus les sources de consommation d'énergie annexe, est aussi détaillé. Deux chiffres sont donc mis en avant : le PUE version Green Grid et celui version Google. Le schéma ci-dessous explicite la différence. La limite bleue indique le périmètre couvert par la norme définie par Green Grid, celle en rouge la norme définie par Google. Sur les douze derniers mois, Google se targue d’afficher un PUE de 1,10 selon ses critères et de 1,06 selon ceux couramment admis par l’industrie.

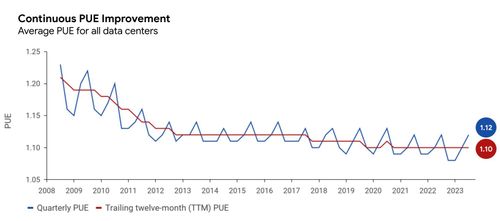

GCP fournit également un graphique montrant la progression de l’indicateur sur l’ensemble de ses datacenters depuis sa mise en place en 2008, avec en bleu la moyenne trimestrielle et en rouge la moyenne annuelle sur douze mois coulants :

Depuis 2013 et encore plus depuis 2020, on voit une stagnation dans la progression. Cela est à mettre en rapport avec le fait qu’il est impossible qu’un PUE soit inférieur à un. Du coup, on peut considérer que les résultats affichés par Google sur ce critère sont très bons. Dans le détail, les datacenters de Google se situent entre 1,07 et 1,20 sur les douze derniers mois. Ces résultats font dire à l’entreprise qu'”en moyenne, les centres de données Google sont une fois et demie plus économes en énergie que les centres de données d'entreprise classiques.”

Les limites de l’approche des hyperscalers

Clouds français

L’exemple d’OVHcloud

OVHcloud, opérateur européen majeur, met en avant un modèle d’industrie “verticalisée” qui lui permet d’optimiser la chaîne de valeur, de la conception au recyclage des matériels. Son parc de datacenters atteint un PUE moyen stable à 1,29 et un WUE de 0,30 L/kWh, grâce à un refroidissement par eau sans climatisation mécanique. En 2022, plus de 91% de l’électricité consommée provenait de sources renouvelables, avec un objectif au-delà de 95 %. OVHcloud prolonge la durée de vie de ses équipements, privilégie la réutilisation de chaleur fatale et communique régulièrement sur ses indicateurs d’efficacité (rapports RSE). Le groupe s’aligne sur les recommandations du RGESN en publiant des métriques transparentes, en facilitant leur intégration dans les déclarations d’écoconception et en développant des outils pour mesurer et réduire l’empreinte environnementale de ses services.

L’exemple de Scaleway

Scaleway se distingue par une politique de transparence et d’innovation environnementale dans ses datacenters, réunis depuis 2023 sous la nouvelle entité OpCore du groupe iliad. Tous ses datacenters fonctionnent avec une énergie d’origine 100% renouvelable garantie depuis 2017 et s’engagent à limiter le PUE à 1,35 (1,20 pour les datacenters adiabatiques) d’ici 2025. En 2023, le PUE moyen constaté était de 1,37 et le WUE moyen de 0,216 L/kWh, un des scores hydriques les plus bas du secteur. Scaleway prolonge la durée de vie de ses serveurs jusqu’à 10 ans grâce à une politique active de reconditionnement (projet Transformers), et innove sur la réduction de l’empreinte hydrique : le cluster IA du datacenter DC5 est reconnu comme le seul au monde ne recourant pas à la climatisation traditionnelle pour le refroidissement. Scaleway publie chaque année un rapport d’impact environnemental détaillé et a lancé en 2024 une calculette environnementale permettant à ses clients de piloter leurs émissions et leur consommation d’eau, en phase avec la logique de la déclaration d’écoconception du RGESN

Des comparaisons sont-elles possibles ?

La plupart des grands cloud providers fournissent à minima leur PUE. Il est aussi possible d’avoir en général accès à des données régionales, voire par datacenter. La plupart communiquent aussi sur d’autres indicateurs et objectifs, ainsi que sur l’évolution dans le temps de leurs résultats, notamment au travers de leurs rapports annuels d’impact.

| PUE | CUE (en kg CO2e/kWh IT) | WUE (en L/kWh IT) | REF | |

|---|---|---|---|---|

| Google | 1,10 (2023-2024 moyen) | ~0,05 (objectif net-zero, estimation) | ~0,20 (optimisation avec refroidissement par eau recyclée) | 66% en 2023, objectif 100% d’ici 2030 |

| Azure | 1,12 (2023 rapport ESG) | ~0,10 (bilan carbone réduit, estimation) | 0,48 (2022, objectifs de réduction maintenus) | ~60–65%, objectif 100% en 2025 |

| OVHcloud | 1,29 (stable) | 0,18 (valeur communiquée) | 0,30 (refroidissement par eau optimisé) | >91% en 2022, objectif >95% |

| Scaleway | 1,398 (2022) | N/A (non communiqué) | 0,205 (2022) | >90%, confirmation en 2023/2024 RSE |

| Outscale | 1,25 (estimation d'après INFRA 2023) | ~0,12 (non officiel) | 0,32 (refroidissement hybride estimé) | N/A, mais politique éco-conçue avec hébergeur 100% renouvelable (objectif net-zero) |

| Moyenne mondiale | 1,55 (Uptime Institute 2023) | 0,18 – 0,25 | 1,8 – 2,0 (moyenne DC classique sans optimisation) | ~30 – 35% (énergies renouvelables) |

Pour reprendre nos exemples, en termes de transparence, Google ne fournit pour le moment que son PUE, ce qui limite la possibilité de comparer ses performances sur les autres indicateurs et notamment sur la consommation en eau. En revanche, OVHcloud fait figure de bon élève avec des données à jour sur l’ensemble des indicateurs de référence.

On remarque l’absence dans ce tableau d’AWS. En effet, Amazon fournit bien de nombreuses données sur ses initiatives de réduction de son impact mais, s’ils existent, les indicateurs standardisés ne sont pas fournis de manière évidente, rendant toute comparaison difficile sur cette base. Plutôt que sur les indicateurs de Green Grid, l’entreprise préfère communiquer sur son implication dans l’initiative The Climate Pledge et sur son objectif "Net-Zero Carbon" d’ici 2040.

Et si mon hébergeur ne fournit pas d’indicateurs ?

Il est parfois possible que ces données ne soient pas directement disponibles auprès de l’hébergeur. Ainsi, on ne trouve pas aisément ces données chez Clever Cloud, bien qu’il y est une déclaration d’intention et que le fournisseur français indique pratiquer le “Green IT by Design”.

Dans ce cas, il est essentiel de demander des informations sur la consommation énergétique de l'hébergement. Bien que ce ne soit pas aussi précis que les indicateurs environnementaux, cela peut donner un aperçu de l'efficacité énergétique du centre de données.